| 张俊, 医学博士, 博士研究生导师, 上海交通大学医学院附属瑞金医院肿瘤科常务副主任、上海消化外科研究所研究员。 现为国家卫计委肿瘤规范化诊疗专家委员会肿瘤化疗组委员、国家卫计委《胃癌诊疗规范》专家组成员。中国抗癌协会胃癌专业委员会青年学组副组长、肠癌专业委员会委员、肿瘤药物临床研究专业委员会委员, 中华医学会外科学分会青年委员。中国临床肿瘤学会(CSCO)执委会委员、青年委员会副主任委员、血管靶向治疗专委会委员、胃肠道神经内分泌肿瘤专业委员会委员、生物标志物专业委员会委员、胰腺癌专业委会委员。中华医学会肿瘤学分会胃肠肿瘤学组委员。中国研究型医院学会精准医疗与肿瘤MDT专业委员会副主任委员、上海市医师协会肿瘤学分会副会长、上海市医学会肿瘤靶分子专业委员会副主任委员、上海市医学会肿瘤学分会胃肠学组副组长。上海市疾控中心胃癌专业组委员兼秘书。主持国家自然科学基金资助项目2项, 主要研究方向为胃肠肿瘤的靶向治疗与化学治疗。2011年获上海市医疗系统“ 银蛇奖” , 2015年入选上海市医学领军人才。 |

Le DT, Uram JN, Wang H, et al. PD-1 blockade in tumors with mismatch-repair deficiency[J]. N Engl J Med, 2015, 25, 372(26):2509-2520.

4。

• 程序性细胞死亡1(programmed death 1, PD-1)是肿瘤细胞及其微环境中的负反馈信号系统。PD-1与其配体结合, 可抑制Th1细胞激活和免疫应答。

• 阻断PD-1等免疫检查点通路, 可使肿瘤浸润淋巴细胞(tumor-infiltrating lymphocytes, TIL)在肿瘤微环境中持续激活, 在黑色素瘤、肾癌、非小细胞肺癌等实体瘤的治疗中已显现疗效, 但在结直肠癌(colorectal cancer, CRC)治疗中的疗效尚缺少循证医学依据。

• 错配修复基因缺陷(mismatch-repair deficiency, dMMR)的结直肠癌患者体细胞突变的发生率比错配修复基因完善(mismatch-repair proficiency, pMMR)者高10~100倍, 理论上可产生更多突变相关新抗原。在阻断PD-1通路后, 能否增强微环境中TIL识别抗原, 获得更强的抗肿瘤免疫应答效应, 尚缺乏临床研究依据。

评价dMMR和pMMR的CRC以及dMMR非CRC这三组人群, 在阻断PD-1通路后, T细胞抗肿瘤免疫应答效应和安全性。

• 研究条件:入组患者来自美国3个研究中心。

• 研究方法:多中心、开放、平行设计、非随机对照, Ⅱ 期临床试验。

• 研究时间:2013年9月到2015年1月。

• 研究对象:病理诊断明确且既往治疗失败或疾病复发的晚期肿瘤(包括转移性CRC和非CRC), 入组前肿瘤组织MMR状态已明确。

• 评价指标:主要研究终点指标包括20周免疫相关无疾病进展生存率(immune-related progression free survival, irPFS)和免疫相关客观缓解率(immune-related objective response rate, irORR); 次要研究终点包括总生存期(overall survival, OS)、疾病控制率(disease control rate, DCR)、免疫相关毒副反应以及评估MMR是否可以作为疗效预测标志物。

• 干预措施:入组患者41例, 其中CRC 32例, 非CRC 9例。按病种和MMR状态分为三组, Cohort A组:dMMR CRC 11例; Cohort B组:pMMR CRC 21例; Cohort C组:dMMR非CRC 9例。三组患者均接受每14天Pembrolizumab(MK-3475)10 mg/kg的方案治疗。每周期均检测血清肿瘤标志物, 治疗12周开始并以每8周一次的频率进行影像学评估。

• 三组的中位随访时间, Cohort A组为36周(5~55周), Cohort B组为20周(4~52周), Cohort C组为21周(0.1~49周)。

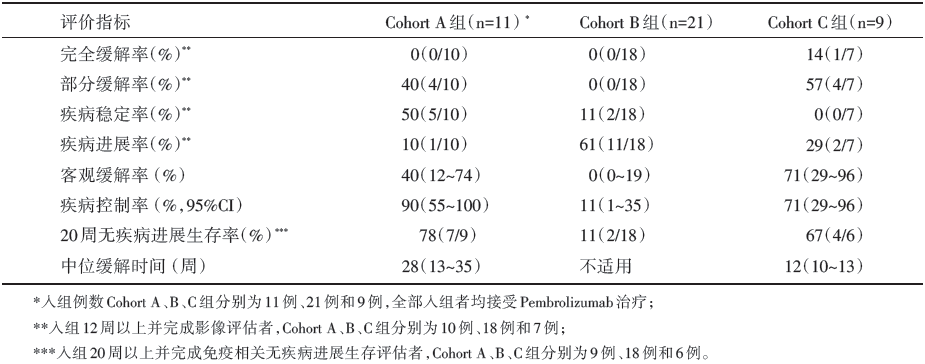

• 主要研究终点:三组的irORR分别为40%(4/10)、0%(0/18例)和 71%(5/7); 三组的20周irPFS分别为78%(7/9例)、11%(2/18)和67%(4/6)(详见表1)。

| 表1 三组患者接受抗PD-1 治疗后的客观反应情况 |

• 生存分析显示, Cohort A组的无进展生存期(progression-free survival, PFS)和OS均未到达; Cohort B组的PFS为2.2个月(95%可信区间1.4~2.8个月), OS为5.0个月(95%可信区间3.0个月~未评估); Cohort C组的PFS为5.4个月(95%可信区间3个月~未评估), OS未达到。

• 事后检验(post hoc comparison)对全部dMMR患者和pMMR CRC患者间的比较, 疾病进展或死亡的风险比(hazard ratios, HR)为0.10(95%可信区间0.03~0.37, P< 0.001), 死亡HR为0.22(95%可信区间0.05~1.00, P=0.05), 提示抗PD-1治疗使dMMR患者获益。

• 二代测序技术进行的全外显子测序分析结果显示, 每个dMMR肿瘤中平均存在1 782个体细胞突变, 而在pMMR肿瘤中仅73个突变(P=0.007); dMMR肿瘤中约32%的突变存在于MHC单体中, 成为潜在的突变相关新抗原, 而pMMR肿瘤中该比例为29%。体细胞突变和潜在突变相关新抗原的数量多, 不仅与PFS的延长相关, 还提示有提高客观缓解率的趋势。

肿瘤组织错配修复基因缺陷(dMMR)或可预测PD-1免疫检查点阻断剂Pembrolizumab治疗晚期实体瘤的临床获益。

1957年Burnet和Thomas提出“ 肿瘤免疫监视” 假说, 认为在免疫细胞健全的宿主体内, 获得性免疫系统承担着识别并清除肿瘤细胞的职责[1]。经近50年验证和完善, Dunn等[2]提出“ 肿瘤免疫编辑(immunoediting)” 理论, 认为宿主体内肿瘤与免疫系统的此消彼长经历了免疫清除(elimination)、免疫平衡(equilibrium)和免疫逃逸(escape)三个阶段, 概括为“ 3Es” 。进入免疫逃逸阶段, 免疫细胞不再识别肿瘤为“ 异己” , 肿瘤也能诱导产生免疫抑制的微环境抑制免疫应答。肿瘤细胞由此迅速增殖, 成为可见病灶并向外侵袭。重新激活抗肿瘤细胞免疫应答的途径之一, 就是阻断免疫检查点(immune checkpoint blockade)的抑制通路。2010年报道了抗CTLA-4单克隆抗体(Ipilimumab)治疗黑色素瘤获得成功, 使阻断免疫检查点治疗成为极具发展前景的抗肿瘤免疫治疗策略[3]。

生理情况下, T细胞接受“ 第一信号” 和“ 第二信号” 激活后, 在T细胞、抗原递呈细胞(antigen-presentingcell, APC)甚至是肿瘤细胞上会有大量抑制性受体或配体(如CTLA-4和PD-1/PD-L1)随之表达[4], “ 检查” 并抑制免疫系统过度激活, 减少对正常组织的损伤。PD-1(CD279)已知有两个配体:PD-L1和PD-L2, 与配体结合后不仅能抑制T细胞激活的“ 第一信号” , 还能下调抗凋亡分子的表达、影响细胞周期、参与诱导和维持外周免疫耐受[5]。

肿瘤细胞不仅能通过自身癌基因信号通路(oncogenic signaling pathway)表达PD-L1, 还能受微环境中IFN-γ 诱导表达PD-L1, 通过与免疫细胞表面PD-1结合抑制其激活及抗肿瘤免疫应答[6]。目前美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration, FDA)批准两个抗PD-1单克隆抗体, Pembrolizumab(MK-3475, Keytruda)和Nivolumab(BMS-936558/MDX-1106, Opdivo), 用于临床治疗晚期转移性黑色素瘤, 此外Nivolumab还获批治疗转移性非小细胞肺癌(一线铂类治疗进展以及EGFR或ALK突变患者一线相关治疗失败)。其他抗PD-1/PD-L1通路免疫检查点药物, 如PD-1单抗Pidilizumab, 抗PD-L1单抗BMS-936559、MPDL3208A和MEDI4736以及IgG-PD-L2融合抗体AMP-224尚处于临床试验阶段。这些药物通过与PD-1或PD-L1/PD-L2的特异性结合, 阻断PD-1信号通路, 保持微环境中T细胞持续激活, 发挥抗肿瘤免疫应答效应。

PD-1/PD-L1通路阻断剂已在黑色素瘤、肾癌、非小细胞肺癌以及淋巴瘤等多种实体瘤治疗中显示疗效[7, 8]。Nivolumab是第一个抗PD-1单克隆抗体, 在抗PD-1治疗的首个随机、对照、Ⅲ 期临床试验中, Nivolumab对比达卡巴嗪一线治疗晚期BRAF野生型黑色素瘤, Nivolumab无论在1年生存率(72.9% vs. 42.1%)、PFS(5.1个月vs. 2.2个月)还是客观缓解率(40.0% vs. 13.9%)都更优于化疗, 且3/4级毒副反应发生率低于达卡巴嗪(11.7% vs. 17.6%)[9]。另一抗PD-1药物Pembrolizumab(曾名Lambrolizumab), 治疗黑色素瘤的Ⅰ 期大样本临床研究(KEYNOTE-001研究)结果显示, 客观缓解率达38%, 中位PFS超过7个月, 而3/4级毒副作用发生率小于12%[10]。除了抗PD-1/PD-L1单药治疗临床试验外, Nivolumab与Ipilimumab(抗CTLA-4单抗)或化疗药物联合治疗的临床研究也获令人鼓舞的结果[11, 12, 13]。

精准医疗时代, 无论是化疗还是靶向治疗, 都应找到能预测疗效、提示毒副反应、优化药物组合的标志物来指导临床实践。与CTLA-4不同, PD-1在T细胞激活后表达持久且其效应主要发生在肿瘤微环境。因此, 有学者将黑色素瘤微环境中PD-L1的表达以及TIL细胞的浸润作为预测抗PD-1治疗疗效预测的标志并指导治疗策略, 把肿瘤微环境分为四型:Ⅰ 型, 获得性免疫抵抗型(PD-L1+, TIL+), 抗PD-1治疗反应最好; Ⅱ 型, 免疫忽视型(TIL-, PD-L1-), 抗PD-1治疗反应最差; Ⅲ 型, 内在诱导型(TIL-, PD-L1+), 推荐联合其他治疗手段促进TIL浸润微环境, 提高抗PD-1治疗反应; Ⅳ 型, 耐受型(TIL+, PD-L1-), 需去除其他抑制微环境免疫应答的因素来增加疗效[14]。

该研究比较了Pembrolizumab治疗dMMR结直肠癌、pMMR结直肠癌以及dMMR非结直肠肿瘤的疗效, 发现dMMR结直肠癌能从抗PD-1治疗中获益, 而21例pMMR结直肠癌无一缓解。这一“ 全或无” 的结论给了临床医生非常明确的选择, 同时也非常好地诠释了“ 异病同治、同病异治” 的精准医疗理念。本研究中, 由于错配修复基因的缺陷导致体细胞的突变无法被修复, 累积的基因突变经转录翻译形成更多突变相关新抗原, 后者被微环境中抗原递呈细胞(APC)加工递呈给肿瘤浸润淋巴细胞(TIL)识别并激活, 发挥抗肿瘤免疫应答效应。但是, 还应注意到:第一, 突变相关新抗原的产生仅是免疫应答中的一个环节, 肿瘤免疫逃逸的机制除不表达特异性抗原、IFN-γ 诱导PD-L1表达并激活PD-1/PD-L1通路外, 还包括微环境中活化的调节性T细胞(regulatory T cells, Tregs)、肿瘤相关巨噬细胞(tumor-associated macrophages, TAMs)和髓系来源的抑制细胞(myeloid-derived suppressor cells, MDSC)的直接抑制作用及其产生的抑制性细胞因子, 如吲哚胺2, 3双加氧酶(indoleamine 2, 3-dioxygenase, IDO)、转化生长因子β (transforming growth factor β , TGF-β )和白介素-10(interleukin-10, IL-10)的作用[15]。因此, 免疫治疗疗效的评估也应该兼顾肿瘤微环境中免疫细胞的浸润和细胞因子的分泌, 综合考虑肿瘤MMR状态和微环境TIL及免疫细胞的浸润与PD-L1表达可能更为全面; 第二, 虽然Ⅱ 期临床研究得出较明确结论, 但样本量较小, 故已启动扩展研究, 涵盖6个中心, 拟入组171例患者, 我们也期待2020年有更新结果; 第三, 肿瘤细胞遗传背景较为活跃, 不同生长阶段基因突变的发生率与状态也不相同, 要准确获得MMR状态需要多次活检, 可操作性低。如能通过外周血ctDNA检测MMR突变来替代肿瘤组织的检测, 将有更广阔临床应用前景。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|